| 探山訪谷[Tanzan Report] |

| No.403【小笠原の植物】 |

| 人里の植物 |

|

| 左=デイゴ(ビーデビーデ) 右=ムラサキカタバミ |

|

| 左=ホソナガソウ 右=セイロンベンケイソウ |

|

| 左=アマリリス 右=ランタナ |

|

| ハイビスカス |

|

| 左=イヌシロソケイ 右=チトセラン |

|

| 左=ホウオウボク 右=ココヤシ |

|

| オオバナセンダングサ |

| 山地の植物 |

|

| ムニンタツナミソウ |

|

| シマカコソウ(植栽) |

|

| 左=ヤハズカズラ 右=シマムロ |

|

| 左=ムニンシャシャンボ 右=オオシラタマカズラ |

|

| 左=シマザクラ 右=シマイスノキ |

|

| 左=ハウチワノキ 右=タチテンノウメ |

|

| 左=ハスノハギリ 右=ムニンヒメツバキ |

|

| 左=マンゴー 右=コブガシ |

|

| 左=オガサワラビロウ 右=シマホルトノキ |

|

| 左=シマモチ 右=ヤロード |

|

| 左=ムニンネズモチ 右=シャリンバイ |

|

| 左=シラゲテンノウメ 右=イワザンショウ |

|

| 左=テリハハマボウ 右=ヤブニッケイ |

|

| 左=シマカナメモチ 右=オガサワラグミ |

|

| 左=ムニンセンニンソウ 右=ムニンアオガンピ |

|

| 左=シマオオタニワタリ 右=アカギ |

|

| 左=シマギョクシンカ 右=ムニンヒメツバキ |

|

| オガサワラモクマオ |

|

| タコノキ(小笠原村の木) |

| 海岸の植物 |

|

| ムニンキケマン |

|

| 左=グンバイヒルガオ 右=ニチニチソウ |

|

| 左=テリハボク 右=オオハマボッス |

< < |

| 左=ムラサキオモト 右=ガジュマル |

| シダ・コケ植物とラン |

|

| 左=ヘゴ 右=マルハチ |

|

| 左=メヘゴ 右=ムニンシラガゴケ |

|

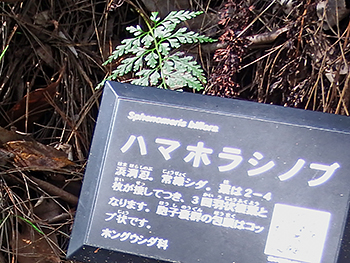

| 左=ハマホラシノブ 右=ウミノサチスゲ・ムニンナキリスゲ |

|

| 左=ヒゲスゲ・ムニンナキリスゲ 右=ヒバゴケ |

|

| 左=ムニンエダウチホングウシダ 右=ホソバクリハラン |

|

| ホシツルラン(植栽) |

| 父島と母島で出会った植物。2018年3月23日から26日の記録である。往路の船は荒天に5mの波で不調だったが、その後は晴天に恵まれ目一杯行動した。限られた時間の中で、初めて目にするものが多く充実した毎日になる。 火山によって成立した小笠原の島々は、北西太平洋に浮かぶ海洋島である。そのため、日本列島や東南アジア・ポリネシア・ミクロネシアから渡ってきた植物が隔離され進化してきた。しかも局所的な環境に適応して変異した結果、父島・母島にしかない種も形成されている。シダ植物と種子植物の約40%が固有種といわれ、木本に限れば約70%がそれに該当するという。 多くの花が咲く季節ではなかったものの、一般コースで見ることができた植物を紹介する。外来種(小笠原諸島以外の日本列島も含む)も目立つが、自然をテーマに島の様子を概観しよう。日本へ復帰後、地元の方や行政・研究者による調査と保護活動が継続され、その環境が将来に引き継がれることを強く願う。 特筆すべき鳥類や地質も以下にメモしておこう。早朝の薄暗い大神山で出会ったアカガシラカラスバトは手ぶれで残念な画像になった。 |

| 動物など |

|

| ヤギ |

|

| ハハジマメグロ |

|

| オガサワラノスリ |

|

| イソヒヨドリ |

|

| アカガシラカラスバト |

|

| オガサワラトカゲ |

|

| 枕状溶岩 |

|

| 左=枕状溶岩(無人岩) 右=石灰岩 |

| →「探山訪谷」へ戻る|→ホーム(トップ)へ戻る |