平城京の時代の山陰道(官道)は小畑(おばた)川流域を南から老ノ坂に向かい、亀岡盆地の東部を須知(しゅうち=京丹波町)・福知山方面へつづいていたらしい。理由は丹波国分寺跡が千歳町(亀岡市)にあるためだ。平安京の時代は丹波口(七条=京都市)から老ノ坂へルートが変わった。篠には大枝駅〔上(官)牧〕が置かれ、その先は天引峠を越えて丹波篠山へ向かったという。近世では国道9号と同様の道筋を描く。一般に「京街道」「丹波道」などと呼ばれた。 先日からつづけている山陰街道歩き〔(老ノ坂〜並河)・(並河〜園部)〕で、抜け落ちている見どころがあるので少し補足しておこう。

老ノ坂の峠町は、賑わった時代には25軒の旅籠があったという(「観音経和談鈔図会」)。「編笠餅」が名物だったと記す。「めがね橋」と呼ばれる王子橋は、田邉朔郎(たなべ さくろう)が琵琶湖疏水より前に造った石造アーチ橋で、明治17(1884)年のことだった(土木学会選奨土木遺産)。

篠村八幡宮では、足利高氏(尊氏)が北条幕府を倒すために決起した矢塚の石碑〔元禄15(1712)年奉納〕を写真に収める。本殿の北隣に地主神である乾疫(いぬいやく)神社があった。傍らには、亀岡市の名木に選ばれたツブラジイと京都府最大とされるナナミノキが立つ。

篠村道路元標を過ぎると「馬堀」駅の方に寄って行き、西川と年谷川を渡る。年谷橋の銘板(左岸上流側)で「恩賜燈」を確認した。右岸は「昭和二十七年七月七日/災害復興記念」とある(上流に慰霊塔が立つ)。左岸の少し上流には「京口番所跡」の駒札があって、この辺りが亀山城下への京都側の入口だったらしい。西竪町にある宗堅寺境内には御土居〔惣構(そうがまえ)=惣堀・土塁〕が残る。亀山城は、北側を除いて三重の堀に守られていた。

城下を鉤形に進むと、亀岡旅籠郵便局や本町通にある江戸時代の医学者=山脇東洋(やまわき とうよう)の生家(清水家)などと出合う。歴史を感じる地名や町並みがつづいて興味深い。

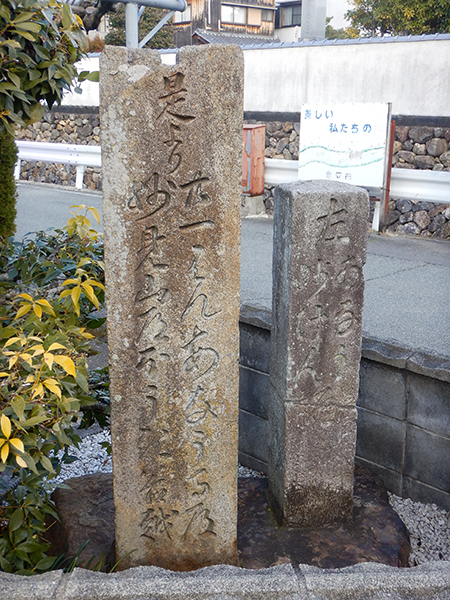

大圓寺と秋葉神社の西側に惣堀(そうぼり)があり、道の分岐には安永5(1776)年に建立された「穴太道/妙見道」の道標(愛宕山常夜燈)が健在だった。街道に戻って北町に向かい、地蔵院横の堀跡もチェック。田中源太郎(京都鉄道の創業者)の旧邸(楽々荘)は和食の店になっていた。雑水(ぞうず)川の橋の際に「すく穴太」の道標と亀岡町道路元標が残る。

西光寺近くに「銀札会所跡」の説明板があり、曽我谷川を渡って余部丸岡城跡の西岸寺に立ち寄った。高台の境内からは、愛宕山方面の見晴らしがきく。

「八木」駅から、国道9号を越えて大堰橋に向かう駅前通と本町通が交差する辺りが八木町の中心だ。緩くカーブする街道筋には平入りの民家・商家が多く、幅の広い間口が往時の繁栄を示している。間に妻入りの家屋が混じる。

明治2(1869)年に誕生した園部城は、日本の城郭史で最後の城として知られる。天守を持たない陣屋形式(園部陣屋)で、初代藩主=小出吉親(こいで よしちか)から第10代藩主=英尚(ふさなお)によって築かれた。小向山(こむぎやま=小麦山)の縄張の一部が、現在は府立園部高校になっており、北西側の丘陵(園部公園)ではシイを主とした自然林が残る。

天神山の西麓にある生身(いきみ)天満宮は、武部源蔵(たけべ げんぞう=武部左衛門尉治定)が菅原道真(すがわら の みちざね)の存命中に生祠(いきほこら)として祀った。そのため、「日本最古の天満宮」と称される。歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」で知られる人物である(2025.1.21ほか)。