| |

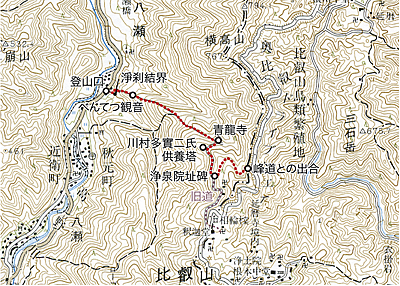

| 巡礼が通った道〔黒谷青龍寺〕〔登山口〜べんてつ観音〜黒谷青龍寺〜峰道〕 |

|

|

*左=登山口(八瀬秋元町) *右=浄刹結界趾の折れた標石 |

|

|

*左=べんてつ観音前からの眺望 *右=「四丁」の丁石 |

|

|

*左=急な石段が続く *右=黒谷青龍寺 |

|

|

*左=川村多實二氏の供養塔 *右=天然記念物の指定を表わす標石 |

|

|

*左=瑠璃堂へ向かう旧道の分かれ(現在は立ち入ることができない) *右=浄泉院址碑 |

|

|

*左=モミ・ツガ林 *右=峰道にある青龍寺の標石 |

|

| 黒谷青龍寺は、別所谷として多くの堂舎から隔絶した場所にあります。「大黒山」と呼ばれる主稜の西側に位置し、玉体杉からは急斜面にへばりつくような屋根を見ることができます。法然が修学したところとして知られています。 登山口(八瀬秋元町)からすぐの所に浄刹結界趾の標石があり、他の結界趾にくらべもっとも里に近い場所です。かつては、それだけ人里離れた所だったと言えるでしょう。この坂道は青龍寺への参詣道であり、「葛川参籠」の帰路に使う道でもあります。江戸時代の西国三十三所観音巡礼にとっては、比叡山と鞍馬山をつなぐ険しい坂として認識されていました。石段を登ること十五丁で、門前に出ます。 門前の坂を上りきると車道になり、その西側に真盛上人(天台真盛宗の宗祖)や川村多實二氏(動物生態学)の供養塔があります。氏は調査でこの区域に注目し、天然記念物(鳥類繁殖地)に相応しいとして尽力されました。また、道筋の周辺には坊の跡と思われる平坦地があちこちにあります。 浄泉院址碑が立つ地点で旧道が分かれます。もとは正教坊と瑠璃堂を経て西塔の釈迦堂へ続く道ですが、斜面の崩落で道がなくなり現在は歩けません。それで、車道を峰道まで辿ることになります。途中にはモミ・ツガを主体とする樹林があり、巨木も残されています。静かで良い道です。 (※コースの地図は1:50,000「京都東北部」を背景に使用し、道や地名を加筆しました) |

| |

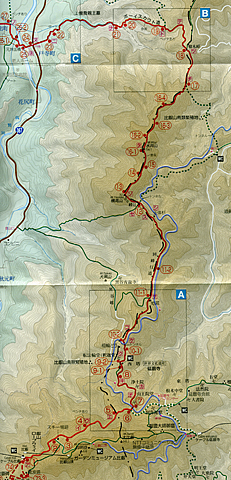

| 京都一周トレイル北山東部コース〔北山1〜北山24〕〔ケーブル比叡〜玉体杉〜横高山〜水井山〜仰木峠〜戸寺〕 |

|

| *雲母越から横高山・水井山を望む(左の盆地=大原、中央手前の稜線=峰道) |

|

|

*左=北山東部コースの起点、ケーブル比叡駅舎南側から京都市街を見下ろす *右=京都一周トレイル東山コースと雲母坂へ下る道の標識 |

|

|

*左=蛇ヶ池のスキー場跡(ゲレンデの草地にニホンジカが二頭) *右=御廟道の石段を下る |

|

|

*左=浄土院(伝教大師御廟) *右=玉体杉 |

|

|

*左=横高山山頂 *右=水井山山頂 |

|

|

*左=仰木と大原を結ぶ仰木峠 *右=歩きやすい峠道(大原側) |

|

|

*左=惟喬親王墓 *右=戸寺へ下山すると、正面に金毘羅山が現われる |

|

| 稲荷から苔寺まで、市街地の外周を歩いて巡る道が京都一周トレイルです(全長=約72キロ)。北山東部コースはその中の北東部に位置し、比叡山系では四明ヶ岳から大原戸寺町がコースに該当します(距離=約10キロ)。道筋は、大半が修行や参詣のための古い道を利用したもので、雲母越・峰道・仰木越の一部にあたります。 途中にある横高山と水井山は京都市内からも見え、山歩きの好きな人たちによってよく登られています。比叡山の北側にある二つのピークがそれで、スカイラインそのままに急坂が続きます。また、玉体杉も市内の場所によってははっきり見ることができます。 主な見どころは、「鎮護国家」碑・山王院・浄土院・椿堂・玉体杉・惟喬親王墓などです。戸寺町(標識24)で鞍馬への道につながります。 (※地図は「京都一周トレイルコース公式ガイドマップ 北山東部」(部分)を縮小して使用しました) |

| |

| 比叡山と鞍馬山を結ぶ巡礼の道〔薬王坂・江文峠〕 |

|

| *鞍馬寺本殿金堂前から比叡山を望む(遠景左から、水井山・横高山・大比叡・四明ヶ岳) |

|

|

*左=鞍馬街道に残る比叡山への標石(現在の薬王坂登り口とは異なる) *右=薬王坂にある弥陀二尊の板碑(南北朝期) |

|

| *大原井出町に建つ「くらまみち」の道標(左、右は寂光院への標石) |

|

| 社会が落ち着いた江戸時代は、歩く旅が庶民に大流行していました。なかでも、伊勢参りや西国三十三所観音巡礼は、東国の人々にとって一度は成し遂げるべきものだったようです。現存する道中記を読むと、近江から京都へ向かうコースは、札所の番号順(第十四番・三井寺観音堂から第十五番・今熊野観音寺へ)だけでなく、比叡山と鞍馬山を越える方法が多く採られています(たとえば、第十四番・三井寺観音堂から比叡山・鞍馬山を経て第十九番・革堂行願寺へ)。まさに、一生に一度の寄り道ということができるでしょう。このように、自分に都合のよい順序で効率よく巡礼することを「逆打ち」といいます。 八瀬と大原には鞍馬への標識が、鞍馬には比叡山の道標がいくつも残っています。これらは、そうした人たちがいかに多かったかを証明するものです。薬王坂と江文峠は、修行の道であると同時に巡礼の道としても重要で、往時の人々の旅にかけるエネルギーや想いが伝わってきます。 (※コースの地図は1:50,000「京都東北部」を背景に使用し、道や地名を加筆しました) |

| |

| 横高山を登る信仰の道〔横川元三大師道・日蓮上人旧蹟(定光院)道〕 |

|

|

|

*上=登山口(八瀬)に建つ標石(左=明治十九年、中=明治二十五年、右=明治三十七年) *下左=民家の横から登りはじめる *下右=元三大師道の淨刹結界趾 |

|

| *べんてつ観音(手前の石は、比叡山の諸堂や坂本を示す年代不詳の道しるべ) |

|  |

|

*左=大黒谷の流れ *右=横高山の山腹を上る坂道 |

|

| *途中にはスギの巨木も |

|

| *上部から京都市街を見下ろす |

|  |

| *せりあい地蔵で峰道と出合う |

|

|  |

|  |

|

*左上=「鷄(正しくは奚に隹)足院掃除場」の標石 *右上=「定光院掃除場(十町)」の標石 *左下=「南樂坊(?)掃除場」の標石(推定) *右下=埋もれていた「顯壽院掃除場」の標石 | |

|  |

|

*左=「藤本坊掃除場(八町)」の標石 *右=「一音院掃除場(弐一町)」の標石 | |

|

| *不ニ門旧跡の西側にある標石(左から、元三大師道・大師堂境内/上部欠損で判読不能/日蓮上人旧蹟) |

|  |

|

*左=「華藏院掃除場(弐三町)」の標石 *右=「禅定院掃除場(弐八町)」の標石 | |

|

| *「奉 再興町石 元三大師(卅五町)」の標石 |

| 京都から横川へ、最も利用された参詣道は横高山(釈迦ヶ岳)を登るコースでした。その痕跡は、八瀬秋元町の登山口にある「横川 元三大師道」や「御旧蹟 叡山横川香芳谷定光院迄四拾町」という立派な標石を見ればよく理解できます。ここはまた、青龍寺への入口でもありました(「圓光大師旧跡黒谷青龍寺、是ヨリ十五町」)。そして、八瀬と仰木をつなぐ「横川越」の峠道としても知られています。 しばらく上ると、べんてつ観音(三町)に出ます。右は青龍寺の参道で、横川へは左の大黒谷に向かいます。現在は周辺が伐採されて明るくなり、かつての幽玄な雰囲気はなくなりました。淨刹結界趾から樹林のなかへ折り返すと、最初の標石が現われます〔從是西一町 鷄(正しくは奚に隹)足院掃除場(六町)〕。登るにつれ、次々と標石が目につきますが、道は九十九折れとなって苦しい登高を強いられます。途中には和労堂(宿)の跡が数箇所あります。 高度を上げると、緩いトラバース道となり、惠心院掃除場(十八町)の石柱と水場を経てせりあい地蔵に着きます。ここまで、モミ・ツガやスギの大木が混じる落葉広葉樹林がつづき、横高山の美しさを実感することができます。 奥比叡ドライブウェイをくぐり、二宮釣垂岩の前から不二門を通って横川に達します。この間にも「掃除場」の標石が残っており、西塔からつづく元三大師道(峰道)の標石とともにその賑わいが偲ばれます。そして、これまで確認されている元三大師道の標石(五寸五分角の石柱)がすべて起こされました(2009年9月現在=14箇所)。安井警善氏と田中正子氏の手によるもので、地道な捜索活動と設置作業に敬意を表すとともに、古道の復活を嬉しく思います。 この道を歩いて感じられるのは、江戸時代中期の寺院を盛り立てた商人らの財力と深い信仰心です。推測ですが、当時は一町ごとに標識が建てられていたと思われます。その区間ごとに、担当する寺院の「講」が維持管理を行ない、結果として安定した道筋と横川の隆盛を支えていたのではないでしょうか。 これまでに判明している名称は、鶏(正しくは奚に隹)足院・一音院・藤本坊・定光院・顯壽院・惠心院・華藏院・鷄(正しくは奚に隹)頭院・龍禅院・禅定院です。これらの寺院は「横川十四坊」(『近江輿地志略』 1734年)に数えられ、現在では廃絶したものも含まれています。なお、禅定院は十四坊ではありませんが、『横河堂舎并各坊世譜』(1713〜1714年)にその名がみられます。 また、元三大師堂(四季講堂)門前には町石を再興する旨を刻した埋もれた標石があり、全体が判読できれば時代や事情が明確になるかもわかりません。他に、「掃除場」と彫られていない町石が横川境内に二本あります(卅三町・卅四町)。 (※コースの地図は1:50,000「京都東北部」を背景に使用し、道や地名を加筆しました) |

| |

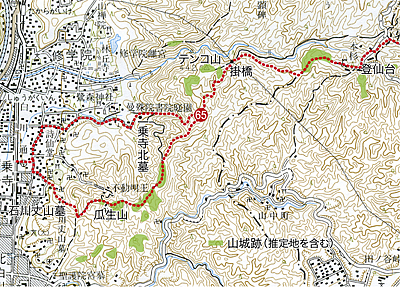

| 山城が連なる峠道〔白鳥越(青山越・古路越・名古路越)〕 |

|  |

|  |

|

*左上=穴太にある高穴穂神社 *右上=四ツ谷川畔の野添古墳 *左下=壺笠山につづく尾根の末端(湖美が丘) *右下=神輿山(見越山)から比叡山を見上げる |

|  |

|  |

|

*左上=明智ヶ馬場の鞍部 *右上=白鳥越と弁天道(大津道)の分岐に建つ鳥居の柱 *左下=青山の頂稜部 *右下=夢見ガ丘から見た大津市中心部 |

|  |

|  |

|

*左上=間直之助氏の顕彰碑(夢見ガ丘) *右上=城跡がつづく平坦地 *左下=一乗寺へ下る道筋から京都市北部の眺望 *右下=曼殊院と弁天道の分岐 |

|  |

|  |

|

*左上=一乗寺北墓にある鎌倉時代の石仏 *右上=瓜生山山頂 *左下=瓜生山から白鳥越の尾根(手前)と比叡山を望む *右下=石川丈山の墓碑 |

|

|

| 琵琶湖畔の坂本から京都へ抜ける重要な間道に、白鳥越(青山越・古路越・名古路越)があります。南北朝の内乱を記した軍記『太平記』にはこの付近のことが描かれ、それを証明するように山城跡が道に沿って並んでいます。 現在は、穴太からの取付地点がはっきりしません。高穴穂神社の御旅所がある位置などから判断して、湖美が丘の住宅地から尾根伝いに壺笠山に向けて登ったものと思われます。一部でヤブコギをしなければならないため、今は四ツ谷川(平子谷)から明智ヶ馬場まで林道を使ったほうが無難です。その東側から、神輿山(見越山)と壺笠山の鞍部へ行くことができます。浄刹結界趾を過ぎ、弁天道(大津道)に合流すると、すぐに京道も合わさります。ここに、墨染(伏見)の人が寄進した鳥居の柱が残っています。京道の丁石を見ながら登り詰めたところが青山です。すぐ先にはドライブウェイが通り、夢見ガ丘の展望所からは湖南の眺望が開けています。休憩に最適なところで、南端にはニホンザルの研究で知られる間直之助氏の石碑もあります。 一本杉(登仙台)まではドライブウェイを歩くことができませんので、東海自然歩道でいったん北側の四ツ谷川上流に降り、登り返して登仙台に向かいましょう。白鳥越の尾根道に入れば、再び静かな樹林の道になります。地蔵谷へ続く「比叡アルプス」の道と分かれ、掛橋にある弁天道二の鳥居まで下ります。テンコ山の東側をトラバースすれば、京都一周トレイル東山コースの標識65から曼殊院の南側へ下山できます。江戸時代の地誌では、弁天道と結びついて、このルートが峠道として記されています。 しかし、古い時代のルートとして考えるなら、北白川へ延びる尾根筋の方が、より合理的ではないでしょうか。瓜生山は勝軍地蔵山や元勝軍山と呼ばれ、やはり城跡が点在するからです。いずれにせよ、この峠道はまだ謎が多く、歴史探索のフィールドとして興味深いところです。 瓜生山の隠れたコースに、金福寺(一乗寺)へ下るものがあります。下部に石川丈山の墓碑があって、静けさが辺りを包んでいます。 (※コースの地図は1:50,000「京都東北部」を背景に使用し、道や地名を加筆しました) |