| 探山訪谷[Tanzan Report] |

| No.1069【『北海道の脊梁 日高山脈』】 |

|

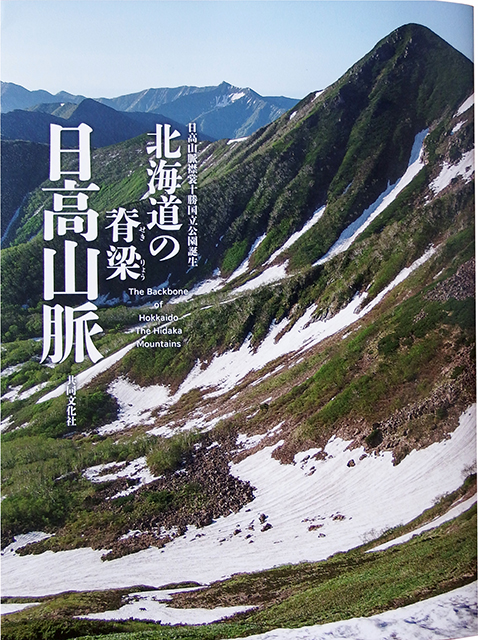

| 『北海道の脊梁 日高山脈』 (『北海道の脊梁 日高山脈』編集委員会 2025年5月 共同文化社 A4変形判 192頁 ISBN978-4-87739-420-2 定価=2,700円+税) |

| この書籍は、2024年に誕生した「日高山脈襟裳十勝国立公園」を記念して企画された。全長140km、245,668ha(陸域)に及ぶ国内最大の国立公園を、多くの分野にまたがって解説・編集したものである。 国立公園の名称は議論されたようだが、私の考えるベストは「日高山脈国立公園」。地域名を重ねた長い名称は、まず経済活動が透けて見えるので相応しくない。国立公園になったことで、日高の山岳地帯としての質が落ちれば元も子もなくなる。 ページを繰ると、明治時代からかかわってきた北海道の人々の取り組みや記録をベースに、自然・歴史・遭難・生活などをテーマとしてこの山脈が多角的に紹介される。また、現在の状況や周辺地域の様子も記載しているので、国立公園誕生時の史料・資料として後世に残るものであろう。 この山域でも、全国と同様に名山志向の案内書が何冊も刊行されてきた。だが、本書は同種のものとは異なり、日高山脈がどういう山なみなのか、地球レベルの造山活動やこれまでの探検史・登山史を踏まえて構成される。特筆すべき動向が入っているのも効果的だ。したがって、現在の北海道の岳人が力を合わせた集大成といえる内容になった。とくに、猿留(サルル)山道・様似(シャマニ)山道を取り上げた山岳古道の章は興味深い。 ただ、いろいろな活動を紹介する誌面で、テーマの写真に写る人の姿がどれも大きく扱われてうるさい。イメージが膨らむすばらしいものも多いなかで、選定に配慮ともう少し時間をかけた方がよかったのではないか。 日高山脈に関心を持ったのは高校を卒業する頃だった。1971年に創刊された『季刊 北の山脈』(日高特集=北海道撮影社発行)や「北大山の会」編の『日高山脈 自然・記録・案内』(1971年 茗溪堂発行)を心踊らせながら開いた。本州の山岳とは異なる自然と地形、なかでも原始性・隔絶性に強く魅せられ、結局は果たせなかったもののペルプネ(歴舟)川水系の溯行などを夢見た。また、『あるく みる きく』(No.147 1979.5)の特集「限りなき山行」に、細貝 栄(ほそがい さかえ)氏の冬期日高山脈全山縦走が載って思いをさらに募らせた。 こうした積み重ねがあるので、今も「日高」は特別の響きで語りかけてくる。刊行を知ってすぐに取り寄せたが、編集後記にある「北海道発の日高山脈深掘り本」を標榜するなら、各テーマとももう少し詳しく掘り下げてほしかった。一番の秀逸は、雪渓にヒグマの歩く姿が写る戸蔦別岳のカバーである。 |

| →「探山訪谷」へ戻る|→ホーム(トップ)へ戻る |