古座川と那智川の間を、熊野古道大辺路(おおへち)は何度も峠越えを繰り返す。まず、「古座」駅から二箇所ある地蔵峠で田原川流域に入り、八郎峠(八郎地蔵峠)で次の太田川水系へ。最後は、与根子(よねこ)川に沿って「太地」駅まで歩く予定で出発した。朝一番の特急に乗っても、到着が11時15分になるので、20キロメートル以上の距離をハイペースで進まないといけない。

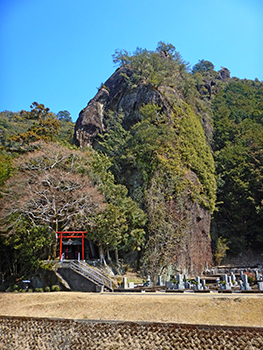

古座川の河口近くにある舟渡場跡から、高池の互盟社(高池下部地区の青年会)と神戸(こうど)神社を経て池野山川の合流点に来ると、享保8(1723)年に建立された渡船碑があった。対岸の古田と繋ぐものだ。霊巖寺と金比羅神社を見て地蔵峠の谷筋に入ると、「高池の虫喰岩」が行く手に見える。その先の公園から旧道を登る。近くにはクマノザクラの標本木があって、訪れる人が多いらしい。付近の山肌にも淡い花が浮かんでいた。

西側の峠を越えて津荷(つか)川に沿うと、車道と出合う地点に「いがみ滝」がある。道標地蔵のある東側の峠を越えれば田原川水系だ。湯ノ谷には湯垢離場跡があるようで寄り道する。谷間に白濁した流れがあった。佐部(さべ)には城跡があり、説明板が設置してある。秀田地蔵を見て秀田橋を左岸へ渡ると正法(しょうぼう)寺で、室町時代の金銅阿弥陀仏が祀られているらしい。

上田原から八郎峠へ登る。『南紀の山と谷』(1987年増補改訂 新宮山の会)では八郎地蔵峠として扱われており、峠の「おふき地蔵」に由来するという。峠道は紀州の特徴をよく示していて、ピークを外しながら斜面を徐々に登っていく。途中に版築(段築)が残っていた。「代官みち」とも呼ばれる近道で、よく利用されたようだ。

峠から南へ尾根を登ると八郎山。見晴らしのよいピークからは、南紀の山々と海が青空をバックに広がっていた。野葉ノ木から庄(太田)へ降りたかったが、少し進むと道が荒れてきて倒木も多くなる。予定の時間に下山できない可能性が高いので、安全な中里への道を降った。

尾根から斜面へ入ると紀勢自動車道の工事現場だが、峠道は通行できるようロープなどで誘導している。子抱地蔵を見て中里の平地に出る。正面の小高い丘陵は独立していて、かつての太田川は丘陵の南側を流れていたらしい。特徴ある地形を環流丘陵と呼ぶ。

最澄の創建とされる大泰(だいたい)寺に立ち寄り、永和5(1379)年建立の板碑を見る。この日は催しがあるらしく、本堂前は多くの人々で賑わっていた。下和田の諏訪神社から大宮橋を渡り、太田川に沿って市屋から「太地」駅まで歩く。行動時間は5時間余り。なんとか、予定どおりに終えることができた(2025.3.23)。 |