大辺路(おおへち)は、田辺から海沿いに紀伊半島を回って那智へ至る古道である。山中深く分け入る中辺路(なかへち)と違い、海を眺めながら進む明るさが特徴だ。距離は約32里(約130キロ)あり、山が海岸に迫っているため峠越えを繰り返す。伊勢路に通じる道程ともいえよう。

熊野古道が世界遺産に登録され、観光資源として案内情報がいろいろ発信されている。だが、すべてが検証に基づいてコースの設定がなされたわけではない。鉄道や道路網の整備で消失したケースも多く、トレッキングにふさわしい区間は限られるようだ。また、時代や巡礼者の都合で複数のルートが伝わる場合も多い。

『南紀の山と谷』(1987年増補改訂 新宮山の会)に紹介された大辺路は6コース。古道の面影を多く残す区間が選ばれている。同書を参考に、周参見(すさみ)をベースとして2日の予定で計画した。交通事情から、この日は仏坂を南側から登り、安居ノ渡(あごのわたし)へ。翌日は、馬転(うまころび)坂から長井坂を見老津(みろづ)まで歩くことにする。

「周参見」駅を出発して、まず安養山萬福寺に寄る。周参見氏の菩提寺で長澤蘆雪(ながさわ ろせつ)ゆかりの寺でもある。境内に1946年末の津波を伝える石碑が立っていた。周参見川を遠見橋で渡ると、西詰に山西由蔵の顕彰碑があった。氏はアラフラ海の木曜島で、白蝶貝を採取したダイバーだ。和歌山から、海外へ羽ばたいた先駆けとしても知られる。

『紀伊続風土記』では、周参見王子神社は若一王子(にゃくいちおうじ=若王子)と呼ばれたらしい。社前で左折し、太間(たいま)川に沿って上流をめざす。題目塔や移転した入松(いりまつ)大師堂を見て進むと、川が大きく屈曲する地点に地主神社(「ジノシさん」)が西側の山手にあった。祭壇の上に社殿はなく、中央のサカキが象徴である。背後の巨岩と樹林が神体だろう。

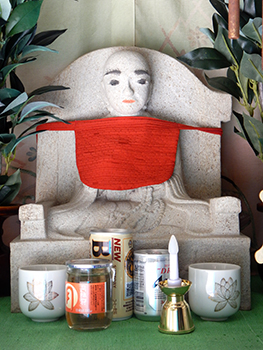

神社の入口で目を凝らすと、古い石段と石畳が山腹に向かってつづいている。仏坂だと判断して登ると、不動尊が祀られていた。石仏は明治38(1905)年と彫ってあるが、台座は文久2(1862)年とある。何代にも亘って信仰されてきた証だ。

すぐ上から旧道は登り気味にトラバースを始め、306m標高点の南側(鞍部)で尾根の踏跡と合流する。斜面の崩落やシダに覆われたところがあったものの、おおむね道は安定していた。山慣れた者なら、なんら問題のないルートである。「(地主神社との間が)通り抜けできません」の標識からは、歩きやすくなって車道の峠に着く。

北側の一段上に茶屋跡の石積みと平坦地があり、200mほどで桂松跡の説明板と出合う。江戸時代には一里塚の松とされていたらしい。和歌山から約25里(約100キロ)の地点だという。

尾根を外れて斜面を折り返すと、植林地の先に水量豊かな日置(ひき)川の流れがあった。安居ノ渡である。対岸の河原に渡し舟が引き上げられている。予約が必要なので、下流の口ヶ谷橋を経て「紀伊日置」駅まで歩くつもりだった。しかし、夕方まで列車の待ち時間が長くなるので、入谷(下村)に向かう現仏坂コース(車道)を使って周参見へ戻ることにする(県道222号)。

上掲書では、日置川を渡って安宅(あたぎ)の集落に入り、太間地(たいまじ)へ越える安宅坂を取り上げている。371.3m峰(二等三角点。点名=安宅)の北側に祀られた地蔵尊の写真が掲載される。また、機会を見つけて訪ねてみよう(2025.2.20)。 |